後藤 真由美MAYUMI GOTO

作品紹介

-

天空(サイズ:P20号)

※参考作品 -

水鏡(サイズ:F10号)

※この作品は販売対象作品です。 -

八重を照らす(サイズ:M50号)

※この作品は販売対象作品です。 -

Fiery winds(サイズ:F30号)

※参考作品 -

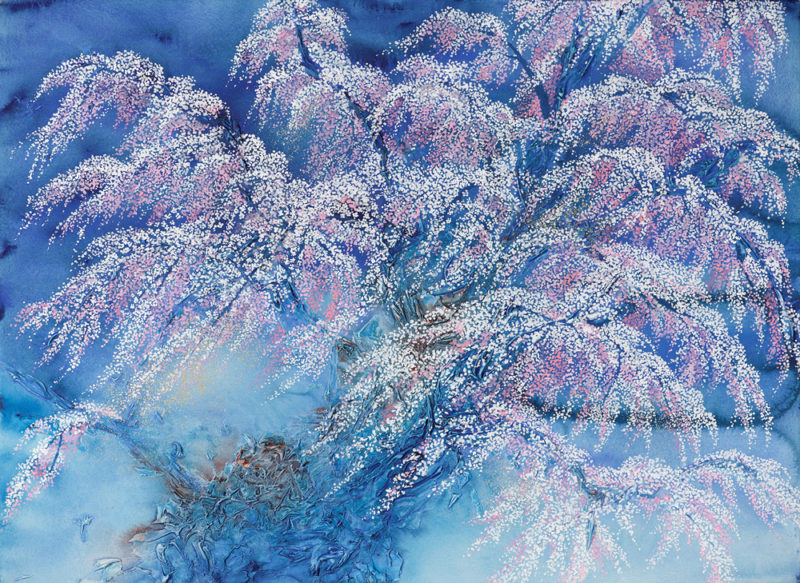

丘に立つ - わに塚の桜 -(サイズ:F30号)

※この作品は販売対象作品です。 -

「皐月」 菖蒲(サイズ:P6号)

※この作品は販売対象作品です。

※販売対象作品について、価格等詳細情報をご希望の方は「Order」ページのフォームよりお問合わせください。

ご依頼をご検討の方は、

お気軽にお問い合わせください。